Magengeschwüre gehören zu den häufigsten, am meisten unterschätzten Gesundheitsproblemen beim Pferd. Bell et al. (2007) zeigt, dass ca. 60 Prozent aller Freizeitpferde irgendwann Ulzera entwickeln, bei Sportpferden sind es je nach Disziplin sogar bis zu 90 Prozent.

In der Praxis bedeutet das: Jedes zweite Pferd, dem wir täglich in Stallgassen begegnen, hat ein Risiko oder bereits erste Schleimhautläsionen.

Der Kern des Problems liegt in der Biologie des Pferdemagens. Pferde produzieren 24/7 Magensäure, egal ob sie fressen oder nicht. Wenn Raufutter fehlt, wenn Stress entsteht oder wenn hohe Mengen stärkehaltiger Futtermittel gefüttert werden, landet diese Säure genau dort, wo die Schleimhaut am wenigsten geschützt ist.

Dieser Leitfaden erklärt klar, praxisnah und wissenschaftlich belegt, wie Magengeschwüre entstehen, woran man sie erkennt, wie das Fütterungsmanagement dabei spielt und wie man durch Ernährung, Haltung und Training nachhaltig gegensteuert.

1. Warum der Pferdemagen so anfällig ist

Als Ernährungsberaterin sehe ich jedes Jahr dutzende Pferde mit wiederkehrenden Magenproblemen. Der Grund ist fast immer derselbe: das Pferd lebt biologisch als Dauerfresser, wir Menschen aber füttern es wie einen Hund – in Portionen und noch dazu das Pferd ist zu viel Stress ausgesetzt.

Lassen Sie uns ein paar Dinge erklären. Der Magen ist zweigeteilt:

- oberer Bereich (nicht drüsig / squamous): kaum Schutzmechanismen – Geschwüre in diesem Bereich stehen üblicherweise im Zusammenhang mit der Fütterung und dem Fütterungsmanagem

- unterer Bereich (drüsig / glandular): produziert Schleim und Bicarbonat – Geschwüre in diesem Bereich stehen in der Regel im Zusammenhang mit Stress

Der empfindliche obere Teil wird bei jeder längeren Fresspause buchstäblich von Säure überschwemmt. Auch Training mit leerem Magen verstärkt das Aufschäumen der Magensäure.

Forscher der NCBI erklären es so:

2. Typische Ursachen und Risikofaktoren

Die meisten Magengeschwüre entstehen nicht “einfach so”. Sie sind nahezu immer das Ergebnis eines Blicks auf Haltung und Fütterung.

Die wichtigsten Risikofaktoren im Überblick

| Risikofaktor | Wirkung im Magen |

|---|---|

| Lange Fresspausen | Kein Speichel → Säure bleibt aggressiv |

| Kraftfutter reich an Stärke/Zucker | Säureproduktion + „Sloshing“ im Magen |

| Stress & Stallhaltung | Hormonelle Veränderungen, schlechtere Regeneration |

| Intensives Training | Mechanisches Hochspritzen der Säure in den oberen Bereich |

| Transport, Turniere, Boxenruhe | Verstärkt Cortisol, senkt Schleimhautschutz |

Gerade Kraftfutter spielt in der Praxis eine große Rolle. Ein 3-kg Getreideschlag am Tag ist für viele Ulzerpferde eine „nicht gute Idee“ – und gleichzeitig bei sportlich genutzten Pferde immer noch üblich.

3. Symptome – wie ein Pferd mit Magenschmerzen aussieht

Nicht jedes Pferd zeigt deutliche Schmerzsignale. Manche äußern sich nur subtil, aber Halter, die ihre Tiere gut kennen, merken schnell “irgendwas stimmt nicht”.

Häufige Anzeichen

- schlechtes Fressverhalten (frisst Kraftfutter langsam oder gar nicht)

- Gewichtsverlust trotz ausreichendem Futter

- Spannungszustände beim Satteln („girthy horse“)

- plötzliches Aggressions- oder Rückzugsverhalten

- wiederkehrende Koliken, besonders nach Fütterung

- stumpfes Fell, schlechte Muskelentwicklung

- Unwilligkeit beim Arbeiten, Taktfehler, Zähneknirschen

Eine Australische Tierklinik weist darauf hin:

Daher gilt: Bei Verdacht → Gastroskopie und nur Gastroskopie! Niemand von außen kann mit Sicherheit sagen, ob ein Pferd Magenprobleme hat!

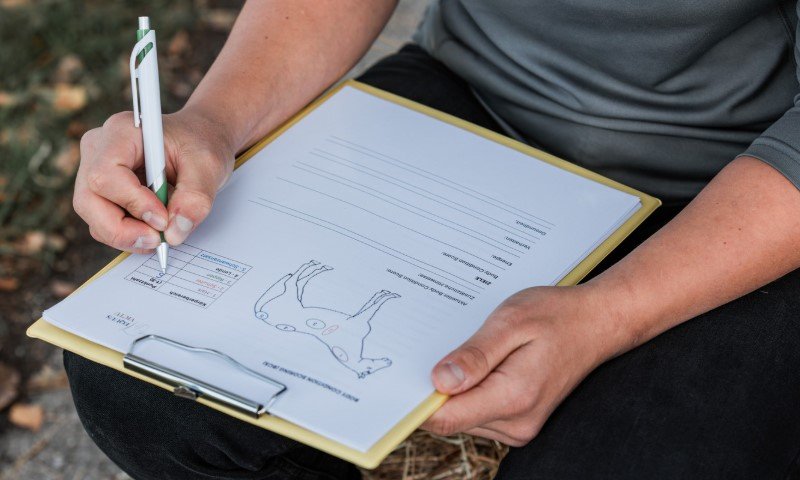

4. Diagnose – wie schwer sind die Ulzera?

Der einzige verlässliche Weg ist die Gastroskopie. Dabei wird der Magen visuell beurteilt und nach Schweregrad eingeteilt.

Internationale ESGD-Einteilung (oberer Magenbereich)

| Grad | Befund |

|---|---|

| 0 | Keine Läsionen |

| 1 | Leichte, oberflächliche Flecken |

| 2 | Mehrere Läsionen, unregelmäßig |

| 3 | Tiefe, teilweise zusammenhängende Geschwüre |

| 4 | Ausgedehnte, schwere Ulzera |

Es gibt keine einheitliche Skala für glanduläre Ulzera (EGGD), aber die Begriffe „normal“, „leicht/erhöht hyperämisch“, „mäßig/flach hämorrhagisch“, „schwer/flach ulzeriert“, „schwer/erhöht hämorrhagisch mukosa“ werden häufig verwendet – sie gelten als schwieriger zu behandeln, da die Wissenschaftler nicht zu 100 % wissen, warum sie entstehen.

5. Fütterung – der wichtigste Hebel für Magengesundheit

Wenn ich ein Pferd mit Ulzera in Betreuung bekomme, ändere ich fast immer zuerst die Fütterung und Haltung. Medikamente sind eine Brücke – nicht die Lösung. Wir sollten immer versuchen, den Grund dafür herauszufinden, warum etwas passiert!

Grundprinzip: Raufutter vor Kraftfutter

Ständiges Fressen regt die Speichelproduktion an, die den besten Puffer gegen Magensäure darstellt. Nur Kauen führt bei Pferden zur Speichelproduktion darum Pferde brauchen kontinuierliche Heuaufnahme, idealerweise:

- min. 1,5–2,0 % des Körpergewichts pro Tag

- Heu ad libitum, sofern metabolisch möglich

- Slow-Feeder bei zu schneller Aufnahme

- Luzerne als natürlicher Säurepuffer

- Nahrungsergänzungsmittel, falls erforderlich – sorgfältig auswählen

6. Haltung und Training – unterschätzte, aber entscheidende Faktoren

Magengeschwüre (EGGD) entstehen nicht nur wegen des Futters, sondern wegen des gesamten Umfelds, in dem ein Pferd lebt. Boxenhaltung nach wie vor weit verbreitet ist, zeigt sich immer wieder, wie stark psychischer Stress auf die Magengesundheit wirkt.

Pferde, die ohne echten Sozialkontakt in Einzelboxen stehen, entwickeln nachweislich höhere Cortisolwerte und eine unregelmäßige Futteraufnahme.

„Soziale Isolation und eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten gelten immer wieder als wesentliche Stressfaktoren, die die Schutzschicht der Magenschleimhaut schwächen und die Entstehung von Magengeschwüren bei Pferden begünstigen laut Pferdeklinik“

Sobald Pferde regelmäßig auf die Weide dürfen, ändert sich diese Dynamik spürbar. Die Pferde kommen zur Ruhe, bewegen sich natürlicher und nehmen kleinere Futtermengen über längere Zeiträume auf. Eine veterinärmedizinische Übersicht der Vetmeduni Wien fasst das folgendermaßen zusammen:

„Freier Zugang zu Raufutter und regelmäßiger Weidegang zählen zu den wirksamsten Maßnahmen zur Reduktion des Ulkusriskos.“ Es sollte hier betont werden, dass dies nicht immer für alle Pferde akzeptabel ist – Pferde, die mit EMS, Insulinresistenz, leichtfuttrige Rasse usw. zu kämpfen haben, sollten diese Regel nicht befolgen!

Auch das Training muss berücksichtigt werden. Reiten auf nüchternen Magen ist für viele Pferde ein massiver Stressreiz. Die Fachabteilung für Ernährung und Verdauungsphysiologie an der Universität für Bodenkultur Wien gibt an:

„Bereits wenige Stunden ohne Faseraufnahme führen zu einem deutlichen pH-Abfall im oberen Magenbereich, wodurch Säure beim Training die ungeschützte Schleimhaut reizt.“

Eine kleine Portion Heu etwa 30 bis 60 Minuten vor dem Reiten hat sich als bestes Mittel erwiesen, um diese Gefahr zu entschärfen. Darüber hinaus bringt eine ruhige Tagesstruktur deutlich mehr Entspannung in den Organismus.

Das Pferd sollte zwei Tage pro Woche trainingsfrei haben, damit sich der Körper geistig und körperlich erholen kann. Diese Methode reduziert das Auftreten von Geschwüren im Drüsenbereich deutlich.

Kleine Übersichtstabelle

| Umweltfaktor | Wirkung auf den Magen | Quelle (AT) |

|---|---|---|

| Sozialkontakt | Senkt Cortisol, verbessert Fressverhalten | PWI, 2023 |

| Weidegang | Bis zu 50 % weniger Ulzera | Vetmeduni, 2024 |

| Heu vor dem Training | Stabiler pH-Wert | BOKU, 2022 |

| Feste Routinen | Ruhigere Verdauung | PM NÖ, 2022 |

| Transportstress | Erhöhte Säureproduktion | Landesveterinärdirektion, 2021 |

7. Therapie

Eine Ulzertherapie besteht immer aus zwei Komponenten: medizinischer Behandlung und Managementänderung. Beides muss zusammenwirken – Medikamente allein erzeugen nur kurzfristige Verbesserungen.

Die tierärztliche Standardtherapie in Österreich basiert auf Omeprazol. Die Österreichische Gesellschaft für Pferdemedizin schreibt dazu:

„Laut NCBI Omeprazol gilt als verlässlicher Wirkstoff zur Hemmung der Säureproduktion und ist bei ESGD der therapeutische Goldstandard.“

Bei Geschwüren im drüsigen Teil (EGGD) wirken zusätzliche Schleimhautschutzpräparate besser. Besonders Sucralfat wird häufig eingesetzt. Ein Fachartikel aus der Steiermark betont diesen Unterschied sehr klar:

Der zweite Teil der Therapie – die Fütterung – ist langfristig der mächtigere Hebel. Heu zur freien Verfügung, Luzerne als Puffer, starke Reduktion von stärkehaltigen Futtermitteln sowie die Kontrolle der NSC-Werte sind mittlerweile Standardempfehlungen in der Ernährungsberatung.

Sehr kompakte therapeutische Übersicht

| Bereich | Maßnahme | Wirkung | AT-Quelle |

|---|---|---|---|

| Medizin | Omeprazol | Senkt Säure | ÖGPM 2023 |

| Medizin | Sucralfat | Schützt Schleimhaut | TR Steiermark 2022 |

| Fütterung | Heu ad libitum + Luzerne | pH-Stabilität | APÖ 2024 |

| Fütterung | Weniger Stärke/Zucker | Weniger Reizfaktoren | BOKU 2022 |

| Management | Stressarme Haltung | Bessere Regeneration | Vetmeduni 2024 |

Fazit

Magengeschwüre entstehen nicht aus dem Nichts. Sie sind das Ergebnis eines Systems, das nicht zum Pferd passt.

Mit gutem Raufuttermangement, stressarmen Haltungsbedingungen, angepasstem Training und besonders mit einer durchdachten Diät, die auch Stoffwechselthemen wie PSSM1 und PSSM2 berücksichtigt, lassen sich die meisten Fälle nachhaltig stabilisieren.

Ein Pferd mit gesundem Magen frisst besser, arbeitet besser, regeneriert schneller und hat schlicht mehr Lebensfreude. Und genau darauf sollte jeder Pferdehalter hinarbeiten.