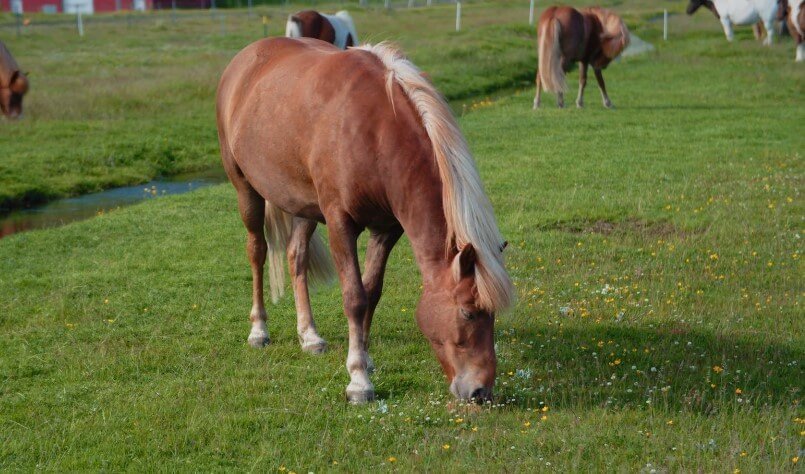

Ein Haflinger auf einer Bergweide: Die Rasse stammt aus den Südtiroler Alpen und ist an karge Bedingungen angepasst. Haflinger gehören zu den leichtfuttrigen Pferderassen mit robustem Körperbau. Sie haben einen vergleichsweise niedrigen Grundumsatz – das heißt, sie verwerten Futter sehr effizient und kommen mit wenig Nahrung aus, wie auch laut pferderevue bestätigt wird.1.

Diese Genügsamkeit ist historisch bedingt: In den kargen Bergregionen Südtirols mussten Haflinger als Trag- und Arbeitspferde selbst mit magerem Futter leistungsfähig bleiben. Bis heute hat sich daran kaum etwas geändert, wie auch Dr. Susanne Weyrauch betont.2.

Gleichzeitig neigen Haflinger zu großem Appetit und setzen bei reichlichem Futterangebot schnell Fett an. Viele dieser Pferde sind daher schwer im Idealgewicht zu halten.

Übergewicht ist nicht nur ein optisches Problem – es erhöht das Risiko für Stoffwechselstörungen wie das Equine Metabolische Syndrom (EMS) und die daraus resultierende Hufrehe (chronische Hufentzündung) erheblich2.1. Als leichtfuttrige, robuste Rasse braucht der Haflinger eine durchdachte Fütterungsstrategie, um gesund zu bleiben.

1. GRUNDFUTTER: Heu als Grundlage der Ernährung

| Körpergewicht des Pferdes | Heu pro Tag (min.–max.) | Mindestmenge Heu (bei Diät) | Empfohlener Strohanteil |

|---|---|---|---|

| 400 kg | 6 – 8 kg | 4,8 kg | ca. 2,5 kg Stroh + 5,5 kg Heu |

| 500 kg | 7,5 – 10 kg | 6 kg | ca. 3,3 kg Stroh + 6,7 kg Heu |

| 600 kg | 9 – 12 kg | 7,2 kg | ca. 4 kg Stroh + 8 kg Heu |

Heu ist das Hauptfutter des Haflingers und sollte den Großteil seiner Ration ausmachen. Hochwertiges, gut strukturiertes Raufutter sichert die Verdauung und liefert essentielle Ballaststoffe. Achte darauf, dass das Heu staubfrei, schimmelfrei und von guter Qualität ist – es sollte angenehm riechen, eine grünliche Farbe haben und aus einer artenreichen Mischung von Gräsern (gern mit Kräutern) bestehen2.2.

Als Richtwert gilt:

Füttern Sie Heu in einer Menge von etwa 1,5–2 % des Körpergewichts pro Tag. Ein Haflinger mit 500 kg Gewicht benötigt also ca. 7,5–10 kg Heu täglich . Diese Menge sichert die Grundversorgung mit Rohfaser. Bei leichtfuttrigen oder übergewichtigen Pferde kann die Heumenge im unteren Bereich dieser Spanne gehalten werden.

Wichtig: Selbst auf Diät sollte ein Pferd mindestens rund 1,2 kg Heu pro 100 kg Körpergewicht bekommen – weniger würde zu Nährstoffmangel, Verdauungsstörungen (Kolik, Magengeschwüre) und Stress führen, wie auch von pferderevue empfohlen wird.1.2. Nur in besonderen Situationen wird die Heuaufnahme weiter reduziert – dies muss unbedingt durch einen Pferdefutterexperten durchgeführt werden.

Fütterung in der Praxis:

Praktisch bedeutet das, Heu möglichst rationiert über den Tag zu verteilen, damit der Haflinger kontinuierlich fressen kann, ohne lange Hungerpausen.

- morgens, mittags und abends kleinere Heuportionen zu geben

- oder Heunetze mit enger Maschenweite aufzuhängen, um die Fressdauer zu verlängern

Im Offenstall, wo oft ad libitum Heu angeboten wird, ist Vorsicht geboten: Heu zur freien Verfügung funktioniert bei den meisten Haflingern nicht, da sie schlicht nicht aufhören zu fressen.

In solchen Fällen sollte der Zugang begrenzt werden – z. B. durch zeitweises Entfernen der Heuraufen oder den Einsatz von zeitgesteuerten Futterautomaten.

1.1. Stroh als Ergänzung

View this post on Instagram

- Viele Experten empfehlen, einen Teil der Raufutterration durch Stroh zu ersetzen (ca. 1/3 Stroh und 2/3 Heu)1.4.

- Stroh liefert kaum Energie, hält aber den Verdauungstrakt beschäftigt und das Pferd satt, ohne dick zu machen.

Wichtig: Stroh ersetzt nie das nährstoffreiche Heu, sondern verlängert lediglich die Fresszeit. Es muss immer ausreichend Heu als Basis gefüttert werden.

1.2. Weidegang kontrollieren

Auch der Weidegang muss beim Haflinger kontrolliert erfolgen.

Frisches Weidegras – insbesondere im Frühling und im Herbst – enthält viel Zucker, Fruktan und Energie.

Haflinger neigen dazu, auf üppigen Wiesen förmlich zu “explodieren” (gewichtsmäßig)3.2.

- ein mageres Grünland

- oder zeitlich begrenzter Weidegang

In manchen Fällen ist sogar ein Fressmaulkorb sinnvoll, um die Grasaufnahme drastisch zu reduzieren (gerade bei EMS-gefährdeten Pferde)4.

Die restliche Zeit verbringt der Haflinger dann auf einem befestigten Auslauf (Paddock) mit kontrolliertem Heuzugang.

Generell gilt: lieber Heu statt Gras – so hat man Futtermenge und Zuckergehalt besser unter Kontrolle.

2. KRAFTFUTTER: Wann und wie wenig?

Im Gegensatz zu hoch im Blut stehenden Sportpferden brauchen Haflinger meist kaum oder kein Kraftfutter. In den meisten Fällen kann der Energiebedarf vollständig durch gutes Heu gedeckt werden. Getreide und müsliartige Mischfuttermittel sind oft überflüssig – und können sogar schaden, da sie viel Stärke , Zucker und Energie liefern, die ein leichtfuttriges Pferd nicht benötigt.

Als Fütterungsexpertin beobachte ich häufig, dass Haflinger aus Gewohnheit oder „weil jedes Pferd eine Schaufel Müsli bekommt“ dennoch Kraftfutter erhalten.

Hier ist: Weniger ist mehr.

Wenn der Haflinger nur leichte bis mittlere Arbeit leistet (hängt von der Arbeit ab, die sie machen), kommt er in der Regel allein mit Heu und einem Mineralfutter bestens zurecht.

2.1. Wann ist Kraftfutter sinnvoll?

- bei Haflingern mit schwerer Arbeit (z. B. Fahrsport, Holzrücken, Distanzreiten),

- bei tragenden oder laktierenden Stuten,

- oder wenn ein individueller Haflinger trotz guter Heufütterung an Gewicht verliert

In solchen Fällen sollte man gezielt und maßvoll zufüttern.

- energiearme, proteinreiche strukturreiche Kraftfutterarten,

- unmelassierte Rübenschnitzel (aufgeweicht als Mash-Ersatz),

- Ölsaaten wie Leinsamen, Sonnenblumenkerne – liefern Energie in Form von Fett,

- etwas Hafer: leicht verdaulichstes Getreide fürs Pferd

Eine Handvoll Hafer als Snack reicht oft völlig aus. Mehr sollte es nicht sein2.3.

2.2. Wann sollte man auf Kraftfutter verzichten?

Grundsätzlich immer, wenn es nicht nötig ist. Ein Haflinger, der freizeitmäßig geritten wird oder zu Übergewicht neigt, braucht kein zusätzliches Kraftfutter.

- überschüssiges Kraftfutter ➝ Fettdepots,

- Stoffwechselprobleme,

- Gelenkprobleme usw.

Mischfutter mit Melasse, Mais oder hohem Getreideanteil sollten tabu sein. Ein Eimer Müsli füllt den Bauch, aber nicht das Bedürfnis nach Kauen. Frust, Betteln, Stress oder sogar Magenerkrankungen können folgen.

Viele Haflinger bekommen gar kein klassisches Kraftfutter.

- ausreichend Heu

- eine kleine Trägerportion, um Mineralien zu verabreichen

-

-

- z. B. eine Handvoll Luzernecobs, unmelassierte Rübenschnitzel oder ein paar Karotten. So hat das Pferd das Gefühl, etwas „Extra“ zu bekommen – ohne überversorgt zu werden.

-

-

3. MINERALSTOFFE: Notwendige Ergänzungen

Auch wenn Haflinger mit karger Fütterung auskommen, darf eines nicht fehlen: die Versorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen. Heu allein enthält nicht alle Mikronährstoffe in ausreichender Menge.

In der heutigen Pferdehaltung gilt: Das Grundfutter (Heu, Gras) reicht zur Deckung des Mineralbedarfs nicht aus, die wichtigsten Elemente müssen daher ergänzt werden4.1. Abhilfe schaffen hier Mineralfuttermittel oder sogenannte Vitamin-Mineral-Balancer, die als Pulver, Pellets oder Briketts angeboten werden.

Ein Haflinger sollte idealerweise täglich ein passendes Mineralfutter bekommen – insbesondere,

wenn er kein oder nur sehr wenig Kraftfutter erhält.

Z.B. Viele österreichische Böden sind von Natur aus selenarm, was sich im Heu widerspiegeln kann.

3.1. Natürliche vs. synthetische Quellen

Oft sind Pferdehalter unsicher, ob sie lieber auf “natürliche” Mineralstoffquellen (z. B. Algenmehl, Kräuter, Bierhefe) setzen sollen oder auf synthetisch hergestellte Mineralstoffmischungen.

Wichtig zu verstehen ist, dass Begriffe wie organisch gebunden (Chelate, meist an Aminosäuren gekoppelt) oder anorganisch (z. B. als Oxid oder Sulfat) führen oft zur Annahme, dass „organisch/natürlich“ automatisch besser sei. Tatsächlich werden alle diese Zusätze im Labor hergestellt – auch organische Chelate kommen nicht direkt von der Wiese4.2. In der Natur kommen Mineralstoffe sowohl anorganisch als auch organisch vor, jedoch in weitaus geringeren Konzentrationen.

Ein paar Kräuter im Heu können den Bedarf an Zink, Kupfer & Co. nie komplett decken.

Deshalb enthalten Mineralstoffzusätze die Elemente in konzentrierter Form. Entscheidend ist die Bioverfügbarkeit (Aufnahmefähigkeit) im Pferdekörper.

Ein Ungleichgewicht bei Mineralstoffen kann die Aufnahme anderer behindern – z. B. konkurrieren Kalzium und Phosphor.

Wichtig: Man füttert nie ein Mineral allein.

- sind viele Stoffe kombiniert

- beeinflussen sich in der Aufnahme gegenseitig

Daher dosieren Hersteller bewusst höher, damit trotz Konkurrenz im Darm genug vom jeweiligen Mineral ins Pferd gelangt.

Fazit:

Ein gutes Mineralfutter liefert alle wichtigen Spurenelemente im richtigen Verhältnis – ob organisch oder anorganisch gebunden, ist zweitrangig, solange sie aufgenommen werden können.

Balance ist alles. Ein Haflinger sollte weder Mangel noch Überschuss an Mineralstoffen haben.

Idealerweise wählt man ein Mineralfutter, das zum Heu und den Bedürfnissen des Pferdes passt.

- Analyse des Grundfutters

- Rat eines spezialisierten Fütterungsberaters

4. Besondere Fütterungshinweise

Zum Abschluss noch konkrete Tipps für typische Problemfälle bei Haflingern: Übergewicht, EMS-Erkrankung und Seniorenfütterung. Diese Situationen erfordern besondere Aufmerksamkeit in der Fütterung.

4.1. Übergewicht beim Haflinger

Haflinger neigen aus den genannten Gründen oft zu Übergewicht. Ein etwas moppeliges Pony mag niedlich aussehen, doch für das Pferd bedeutet jedes überflüssige Kilo eine Belastung. Übergewichtige Haflinger haben ein erhöhtes Risiko für EMS, Insulinresistenz und Hufrehe; auch Gelenke, Herz-Kreislauf und Atmung werden in Mitleidenschaft gezogen1.5.

Studien zeigen, dass rund 30–40 % der Freizeitpferde in Europa übergewichtig sind – Haflinger gehören dabei zu den am häufigsten betroffenen Rassen5.

Als Halter:in sollte man daher konsequent gegensteuern, sobald der „Hafi“ speckig wird. Vorbeugung und Management drehen sich vor allem um eines: Kalorien reduzieren, aber Nährstoffe erhalten.

Schritt 1: Bestandsaufnahme – Ist-Zustand überprüfen

Überprüfe ehrlich die aktuelle Fütterung. Bekommt dein Haflinger Kraftfutter? Falls ja – streiche es ersatzlos (es sei denn, es handelt sich um ein reines Mineralfutter). Wie viel Heu bekommt er? Messe oder wiege es nach!

View this post on Instagram

Täglicher Heubedarf bei Diät:

Wenn die Heuaufnahme mehr als 1,5 % des Körpergewichts beträgt, kann sie schrittweise auf 1,5 % des Körpergewichts reduziert werden.

Diese Menge kann durch Stroh ergänzt werden, um die Fresszeit zu verlängern. Aber Vorsicht: Hungern lassen ist tabu!

Unter 1,2 kg Heu pro 100 kg Körpergewicht gelten laut Tierschutz als unzulässig und gesundheitsgefährdend, ist aber in Einzelfällen möglich!3.3.

Radikale Diäten stressen zudem die Psyche des Pferdes. Ein ständig hungriger Haflinger entwickelt leicht Futterneid und „Futterpanik“, was das Handling erschwert. Deshalb: reduzieren Sie vorsichtig und lassen Sie den Futtereimer nicht zu lange ohne Futter stehen. Ja, es ist keine leichte Aufgabe!

Schritt 2: Raufuttermanagement – Kleine Portionen, große Wirkung

Pferde sind Tiere mit sehr spezifischen Ernährungsbedürfnissen, insbesondere aufgrund ihres Verdauungssystems, das auf die kontinuierliche Aufnahme von rohfaserreicher Nahrung wie Heu ausgelegt ist. Idealerweise sollten Pferde nicht länger als vier Stunden ohne Futter bleiben. Längere Futterpausen können zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen, darunter Magengeschwüre, Stress, Koliken und Verhaltensauffälligkeiten.

Geben Sie das Heu über den Tag verteilt in kleinen Portionen. Ideal sind engmaschige Heunetze, Slowfeeder-Raufen oder Futterautomaten, die alle paar Stunden Heu freigeben. Das Pferd hat dadurch ständig etwas zu knabbern und gerät nicht in langen Leerlauf1.6.

Knabberäste (z. B. Weide, Birke, Haselnuss) können sinnvoll als Beschäftigung dienen. Sie ersetzen zwar kein Futter, liefern aber Strukturfasern und helfen gegen Langeweile.

Schritt 3: Bewegung – Mehr verbrennen, gesund abnehmen

Auch wenn es hier primär um Fütterung geht, darf eines nicht fehlen: Bewegung. Ein übergewichtiger Haflinger muss mehr Energie verbrauchen, um abzunehmen.

- Lange Spaziergänge

- Bewegung auf der trockenen Koppel

- Leichtes Longieren, Bodenarbeit oder Reiten im Schritt und Trab und wenn möglich im Galopp

Studien belegen: Bereits 30 Minuten Bewegung pro Tag verbessern nachweislich den Insulinstoffwechsel.

Schritt 4: Geduld und Kontrolle – Erfolg dokumentieren

Gesundes Abnehmen geht beim Pferd langsam. Plane mehrere Monate ein, um signifikante Fortschritte zu erreichen.

Hilfreiche Kontrollinstrumente:

| Werkzeug | Zweck |

|---|---|

| Wiegeband (Maßband)/Regelmäßiges Wiegen auf der Pferdewaage (genauer) | Schätzung des Gewichtsumfangs |

| Fotodokumentation | Sichtbarer Fortschritt über Wochen |

| Körperbeurteilung – eng. Body Condition Scoring (BCS) | Rippen fühlbar, aber nicht sichtbar usw. |

Achte auf den Halskamm: Er sollte weich sein – harte Fettablagerungen gelten als Warnzeichen.

Feiere kleine Erfolge – jeder Zentimeter weniger Bauchumfang zählt. Bei stark adipösen Haflingern ist es sinnvoll, den Tierarzt oder Ernährungsberater einzubeziehen. Besonders bei schnellem Gewichtsverlust kann Hyperlipämie auftreten – eine gefährliche Fettstoffwechselstörung.

Bei starkem Übergewicht sollten neben anderen Blutparametern auch die Leberwerte regelmäßig kontrolliert werden.

Im Allgemeinen jedoch schafft es eine disziplinierte Betreuung, den Haflinger mit diesen Maßnahmen schlank, gesund und stressfrei zurück in Balance zu bringen.

4.2. Equines Metabolisches Syndrom (EMS)

EMS ist eine komplexe Stoffwechselerkrankung, die besonders häufig leichtfuttrige Rassen wie Haflinger betrifft. Es handelt sich – vereinfacht gesagt – um eine Form der Insulinresistenz, ähnlich dem Typ-2-Diabetes beim Menschen. Der Körper kann den Blutzucker nicht mehr richtig regulieren; als Folge lagern EMS-Pferde vermehrt Fett an. Typisch sind Fettpolster am Mähnenkamm, Schulterbereich und Kruppe, und sie nehmen trotz Diät schwer ab6.

Unbehandelt führt EMS fast immer zu Hufrehe – einer schmerzhaften Entzündung der Huflederhaut, was das Krankheitsbild so gefährlich macht. Warnsignale für EMS sind außerdem rasche Gewichtszunahme, Cresty Neck (harte Fettauflagerung am Hals) und Rehe-Schübe schon bei kurzer Weidezeit.

EMS gilt in Europa als eine der häufigsten Stoffwechselerkrankungen bei Haflingern.

Spätestens beim Verdacht auf EMS sollte ein Tierarzt ein Blutbild machen, um die Diagnose zu bestätigen und mögliche Folgeerkrankungen wie PPID/Cushing auszuschließen.

4.2.1. Fütterung bei EMS: Konsequente Kontrolle

Die Fütterung eines EMS-Haflingers erfordert strikte Maßnahmen. Zucker und Stärke müssen drastisch reduziert werden. Kraftfutter ist komplett zu streichen, inklusive getreidehaltiger Leckerlis. Auch Wiesengras ist vorerst tabu. Ein EMS-Pferd gehört in der akuten Phase nicht auf die Weide, da frisches Gras viel Fruktan (Speicherzucker) enthält.

Richtwerte für Heu bei EMS:

Heu für EMS-Pferde maximal 12 % NSC enthalten. Den genauen Wert können wir nur durch eine Heuanalyse ermitteln. Andernfalls besteht die Möglichkeit, Heu nass zu machen (30 Minuten in warmem Wasser oder 1 Stunde in kaltem Wasser, bis max 12 Stunden).

Wichtig ist, dass das EMS-Pferd trotz Diät ständig fressen kann – etwa über ein Heunetz, damit der Insulinspiegel stabil bleibt und keine Hungerphasen entstehen, die Heißhunger auslösen.

Neben dem Heu ist auch ein melassefreies Mineralfutter notwendig. Ein reines Mineralfutter ohne Zuckerzusatz versorgt das Pferd mit allen notwendigen Nährstoffen, ohne den Blutzucker zu beeinflussen.

4.2.2. Weidegang bei EMS – nur mit Strategie

Erst wenn das Pferd wieder insulinsensitiver geworden ist – erkennbar an besseren Blutwerten und Gewichtsabnahme – kann vorsichtig an kontrollierten Weidegang gedacht werden. Empfohlen wird, früh morgens oder nachts grasen zu lassen, da zu diesen Zeiten der Fruktangehalt im Gras am niedrigsten ist (3 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens).

Ein Grasmaulkorb (Fressbremse) ist in dieser Phase sehr hilfreich, um die Aufnahme deutlich zu begrenzen. In der Praxis hat es sich bewährt, EMS-Pferde erst nach dem ersten Schnitt (Heuernte) auf die Weide zu lassen, wenn das Gras schon älter und nährstoffärmer ist.

Richtige Zeiten für EMS-Weidegang:

| Uhrzeit | Fruktangehalt im Gras | Empfehlung für EMS |

|---|---|---|

| Später Vormittag | Hoch | Nicht geeignet |

| Früher Morgen | Niedrig | Möglich mit Maulkorb |

| Nacht (3 Uhr morgens) | Sehr niedrig | Gute Zeit für Testweide |

Bewegung ist essenziell. Deshalb sollte der EMS-Haflinger ein festes Bewegungsprogramm erhalten. Natürlich muss dies mit dem Tierarzt abgestimmt werden, vor allem wenn die Hufrehe noch nicht vollständig ausgeheilt ist.

Sind die Hufe einmal stabil, sollte das Pferd sich möglichst viel bewegen, um den Stoffwechsel zu reaktivieren.

4.2.3. Therapie und Betreuung – lebenslang, nicht kurzfristig

EMS ist kein Zustand, der sich mit zwei Wochen Diät beheben lässt, sondern verlangt eine dauerhafte, konsequente Betreuung. Neben der Futterumstellung werden oft medizinische Maßnahmen empfohlen.

Hier ist die Beratung durch eine fachkundige Person unerlässlich. Es gibt spezialisierte Pferdeernährungsberater:innen, die gemeinsam mit dem Tierarzt individuelle EMS-Pläne erstellen können.

Geduld und Disziplin führen häufig zum Erfolg: Viele Haflinger mit EMS können innerhalb von 1 bis 2 Jahren so stabilisiert werden, dass sie wieder in Maßen Gras fressen und verschiedene Heuqualitäten vertragen – ohne Rückfälle zu erleiden.

Erfahrung zeigt: Je früher EMS erkannt und behandelt wird, desto größer ist die Chance auf Stabilisierung.

Das erfordert Engagement – aber es lohnt sich für die Gesundheit und Lebensqualität des Pferdes.

4.3. Ältere Haflinger richtig füttern

Die Lebenserwartung von Haflingern ist hoch – nicht selten erreichen sie 30 Jahre und mehr. Senioren-Haflinger stellen besondere Ansprüche an die Fütterung, denn mit dem Alter ändern sich Stoffwechsel und Verdauung. Viele ältere Pferde neigen zu einer altersbedingten Insulinresistenz, ähnlich wie EMS, selbst wenn sie früher nie Probleme hatten4.5. Gleichzeitig können aber Gebissprobleme und ein nachlassendes Verdauungsvermögen dazu führen, dass ein alter Haflinger Gewicht verliert oder an Muskelmasse abbaut, trotz scheinbar ausreichender Fütterung.

Eine regelmäßige Überprüfung der Körperkondition ist bei Senioren essenziell, da Veränderungen oft schleichend auftreten.

Die Kunst ist also, den Senior einerseits stoffwechselgesund und schlank zu halten (kein Übermaß an Zucker/Stärke), ihm aber andererseits genügend Nährstoffe und Kalorien zukommen zu lassen, damit er nicht „vom Fleisch fällt“.

4.3.1. Heu bleibt die Basis – aber nur, wenn gekaut werden kann

Grundlage bleibt auch beim Senior Heu, jedoch muss man prüfen, ob der Haflinger-Senior es noch kauen kann. Abgenutzte Zähne, wackelnde Backenzähne oder Zahnverluste kommen bei alten Pferden häufig vor. Diese Tiere kauen langsamer und zermalmen die Halme oft nicht mehr vollständig – man erkennt es an langen Fasern im Kot oder daran, dass der Senior „Wickel“ (Heuknäuel) fallen lässt.

Tipp: Die Zähne sollten mindestens einmal jährlich von einem Tierarzt kontrolliert werden.

Wenn das Kauen schwerfällt, sollte man auf alternative Rohfaserquellen umsteigen. Bewährt haben sich Heucobs oder Wiesencobs – also getrocknete Wiesenfasern in gepresster Form, die man mit Wasser einweicht. Daraus entsteht ein weiches Mash, das auch ein zahnloser Haflinger problemlos schlucken kann. Ebenso können Gras- oder Luzernepellets eingeweicht gefüttert werden.

Auf die Partikelgröße achten: Zu grobe Fasern können bei Schluckproblemen zu Verstopfungskoliken führen.

Faserzufuhr im Alter – Ersatz für Kauen

| Futterform | Zubereitung | Geeignet bei Zahnausfall | Rohfasergehalt |

|---|---|---|---|

| Heucobs / Wiesencobs | 20–30 min in Wasser | Ja | Hoch |

| Luzernepellets | 15 min einweichen | Ja | Hoch |

| Normales Heu | nur bei intaktem Gebiss | kommt auf den Einzelfall an | Hoch |

4.3.2. Eiweiß und Mineralien – Dosiert statt pauschal

Neben genügend faserreichem Futter brauchen ältere Pferde oft angepasste Eiweiß- und Mineralstoffmengen. Der Proteinbedarf steigt im Alter leicht an, da die Verwertung im Körper ineffizienter wird und Muskulatur erhalten werden muss7.

Allerdings vertragen Haflinger keine großen Eiweißüberschüsse aus üppigem Kraftfutter – das belastet Leber und Nieren. Statt auf getreidereiche Seniorenmüslis zu setzen (die oft überraschend viel Zucker und Stärke enthalten), sollte man hochwertige, natürliche Eiweißträger verwenden.

Geeignet sind z. B. Luzerne (Alfalfa) in Form von Heu, Cobs oder Pellets sowie Esparsette – eine tanninhaltige Futterpflanze mit hoher Akzeptanz und gutem Proteingehalt.

Studien zeigen, dass Esparsette entzündungshemmend wirkt und den Verdauungstrakt unterstützt4.6.

Auch Sojaschrot oder Bierhefe sind eiweißreich, sollten aber nur bei tatsächlichem Mangel eingesetzt werden – etwa wenn der Senior trotz ausreichendem Futter abmagert. Eine pauschale Eiweißbombe ist selten nötig.

Als Orientierung kann eine normale Heuration plus ca. 0,5 kg Luzerneheu pro 100 kg Körpergewicht dienen – sofern das Pferd es braucht und gut verträgt.

4.3.3. Mineralstoffversorgung – angepasst wie bei EMS

Beim Mineralfutter gelten für Senioren die gleichen Grundsätze wie für erwachsene Haflinger: Alle wichtigen Mineralien und Vitamine sollten abgedeckt sein. Gerade alte Pferde mit Stoffwechselproblemen profitieren von einem gut ausgewählten Mineralfutter, etwa mit erhöhtem Anteil an Vitamin E und C zur Unterstützung des Immunsystems.

Viele sogenannte Seniorenmüslis werben mit zusätzlichen Vitaminen, Gelenkzusätzen etc., sind aber oft kritisch zu betrachten: In vielen Fällen enthalten sie unnötige Füllstoffe (z. B. Kleie, Trester) und übermäßig viel Getreide4.7.

Mein Rat: Investiere lieber in gutes Heu, passende Eiweißträger und ein individuell angepasstes Mineralfutter.

4.3.4. Zusammenfassung & Management

- viel rauhfaserreiches Futter,

- moderate Energie,

- ausreichend Protein,

- aber möglichst wenig Zucker und Stärke.

Damit bleibt er schlank, aber dennoch in guter Substanz. Jeder Senior sollte als Individuum betrachtet werden: Die einen bleiben bis ins hohe Alter zu dick und müssen gebremst werden, die anderen magern plötzlich ab und brauchen gezielte Unterstützung4.8.

Rationskontrolle mindestens alle 6 Monate empfohlen – idealerweise mit Blutbild.

4.4. Cushing-Syndrom (PPID) im Alter

Bei vielen alten Haflingern tritt zusätzlich das Cushing-Syndrom (PPID) auf – hormonelle Veränderungen, die zu Hirsutismus (langes Fell), Muskelabbau und Insulinresistenz führen. Die Fütterung ähnelt dann der bei EMS: kohlenhydratarm, eiweiß- und mineralstoffreich.

Oft lässt sich durch gezielte Fütterung und Haltung eine Stabilisierung ohne hohe Medikamentendosen erreichen.

Ein älteres Pferd gut zu füttern, ist ein Balanceakt – aber mit Wissen und Beobachtungsgabe lässt sich die Lebensqualität deines Haflingers bis ins hohe Alter hoch halten.

5. FAZIT:

Die richtige Ernährung des Haflingers erfordert Augenmaß und Wissen um seine besonderen Bedürfnisse. Als Fütterungsexpertin liegt mir am Herzen zu betonen, dass “weniger und natürlicher” oft besser ist: viel gutes Heu, kaum Kraftfutter, aber gezielte Ergänzungen an Mineralstoffen. Haflinger sind dankbare Pferde – mit der richtigen Fütterung bleiben sie gesund, agil und können ihre berühmte Gutmütigkeit und Leistungsbereitschaft bis ins hohe Alter ausleben.

Literaturverzeichnis:

- Lovett AL, Gilliam LL, Sykes BW, McFarlane D. Thromboelastography in obese horses with insulin dysregulation compared to healthy controls. J Vet Intern Med. 2022 May;36(3):1131-1138. doi: 10.1111/jvim.16421. Epub 2022 Apr 16. PMID: 35429197; PMCID: PMC9151488. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9151488/<

- Marycz, Krzysztof & Moll, Eberhard & Grzesiak, Jakub. (2014). Influence of Functional Nutrients on Insulin Resistance in Horses with Equine Metabolic Syndrome. Pakistan Veterinary Journal. 34. 189-192. https://www.researchgate.net/publication/261834034_Influence_of_Functional_Nutrients_on_Insulin_Resistance_in_Horses_with_Equine_Metabolic_Syndrome

- Stefaniuk-Szmukier M, Piórkowska K, Ropka-Molik K. Equine Metabolic Syndrome: A Complex Disease Influenced by Multifactorial Genetic Factors. Genes (Basel). 2023 Jul 27;14(8):1544. doi: 10.3390/genes14081544. PMID: 37628596; PMCID: PMC10454496. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10454496/

- Ulrike Schröder, Theresia F. Licka, Rebeka Zsoldos, Caroline N. Hahn, Neil MacIntyre, Ilse Schwendenwein, Bianca Schwarz, Rene Van Den Hoven, Effect of Diet on Haflinger Horses With GYS1 Mutation(Polysaccharide Storage Myopathy Type 1), Journal of Equine Veterinary Science, Volume 35, Issue 7, 2015, Pages 598-605, ISSN 0737-0806,https://doi.org/10.1016/j.jevs.2015.03.197.

- AUTHOR=Rueda-Carrillo Gabriel , Rosiles-Martínez René , Hernández-García Anaid Ireri , Vargas-Bello-Pérez Einar , Trigo-Tavera Francisco J. TITLE=Preliminary Study on the Connection Between the Mineral Profile of Horse Hooves and Tensile Strength Based on Body Weight, Sex, Age, Sampling Location, and Riding Disciplines JOURNAL=Frontiers in Veterinary Science, VOLUME=Volume 8 – 2021 YEAR=2022 URL=https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2021.76393 DOI=10.3389/fvets.2021.763935, ISSN=2297-1769

- Rueda-Carrillo G, Rosiles-Martínez R, Hernández-García AI, Vargas-Bello-Pérez E, Trigo-Tavera FJ. Preliminary Study on the Connection Between the Mineral Profile of Horse Hooves and Tensile Strength Based on Body Weight, Sex, Age, Sampling Location, and Riding Disciplines. Front Vet Sci. 2022 Mar 7;8:763935. doi: 10.3389/fvets.2021.763935. PMID: 35320952; PMCID: PMC8936798. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8936798/

- Vervuert, Ingrid & Oßwald, B. & Cuddeford, Derek & Coenen, Manfred. (2010). Effects of chromium yeast supplementation on postprandial glycaemic and insulinaemic responses in insulin-resistant ponies and horses. Pferdeheilkunde. 26. 245-250. 10.21836/PEM20100221. https://www.researchgate.net/publication/287071075_Effects_of_chromium_yeast_supplementation_on_postprandial_glycaemic_and_insulinaemic_responses_in_insulin-resistant_ponies_and_horses